“Obama no ha sabido

comunicar la urgencia en la lucha contra el cambio climático”

“Necesitamos una movilización mundial para salvar la cumbre de Compenhague”

“No podemos ir más allá de las 350 partes por millón de CO2”

La vida de Bill McKibben gira desde hace meses en torno a

un número: 350. El autor de “El fin de la naturaleza”, uno de los libros pioneros

en la lucha contra el cambio climático, ha decidido pasar a la acción y ha

orquestado una campaña mundial para fijar la “línea seguridad” en las 350

partes por millón de CO2 en la atmósfera (el límite recomendado por la mayoría

de los expertos). Desde su refugio otoñal en Vermont, McKibben ha urdido una

red global con el objetivo de hacer visible “el número del compromiso y de la

esperanza” . Desde la cordillera del Himalaya a las cumbres del Kilimanjaro y

el Machu Pichu, desde las profundidades de Nueva Zelanda a las calles de Pekín

y Barcelona, los ecos de www.350.orgresonarán en todo el planeta el

próximo 24 de octubre.

PREGUNTA: ¿Cuándo

veremos un cambio real de Estados Unidos en la cuestión del cambio climático?

¿Hasta qué punto Obama no ha estado a la altura de lo que se esperaba?

RESPUESTA: La verdad es

que me siento muy frustrado. La elección de Obama supuso un gran impulso para

el movimiento ecologista; teníamos la sensación de haber derribado un muro, de

haber abierto las puertas a un abanico de grandes posibilidades... No me ha

defraudado la postura de Obama sobre el cambio climático, pero sí la falta de

acción real. Hasta el momento, no ha sabido comunicar la urgencia real del

tema, ni ha hecho un intento para llegar a la opinión pública. Hasta que no se

suba al Air Force One y lleve a los periodistas a Barrow, en Alaska (y de ahí,

tal vez, a la estación de McMurdo en la Antártida), no sabremos si se está

tomando en serio el tema.

P: ¿No existe el riesgo de que la ley de cambio climático

sea una víctima colateral de la reforma sanitaria?

R: Podría resultar finalmente así. Todos pueden salir “quemados” del

Congreso este otoño. Mi frustración se extiende también hacia los congresistas

y senadores: parecen incapaces de hicarle el diente a dos temas al mismo tiempo.

P: ¿Qué le parece la ley del cambio climático aprobada

por la Cámara de Representantes? ¿Qué cabe esperar del texto que debate el

Senado?

R: Parece que el texto que debate el Senado va a ser más fuerte, y recupera

objetivos como la reducción del el 20% de las emisiones en el 2020, pero cabe

la posibilidad de que sea debilitado como ocurrió en la Cámara. En cualquier

caso, por algo hay que empezar. En este país llevamos 20 años sin una política

del clima.

P: ¿Volverá a interpetar Estados Unidos el papel del

“malo” de la película en Copenhague, como ocurrió en Kioto?

R: Lo que está claro a estas alturas es que EEUU no va a liderar la cumbre

de Compehague. Veamos si al menos se avanza algo en las conversaciones

bilaterales con China en noviembre, y si de ahí pueden salir las líneas

maestras para un posible acuerdo... Pero lo máximo que podemos esperar es que

mi país no sabotee la cumbre, que no intente torpedear lo que hagan otros. A

nivel interno van a seguir habiendo muchas presiones para no firmar un tratado

sobre cambio climático: no olvidemos que hace falta contar con el apoyo de dos

tercios del Senado, y nadie prevé a estas alturas que 67 senadores se comporten

de un modo racional.

P: ¿Cuánto habrá que esperar pues para que exista

realmente una respueta y una acción colectiva en Estados Unidos?

R: En eso estamos... Vivimos un momento de auténtica explosión del

activismo, y va siendo hora de que cosechemos los resultados. La campaña

350.org surge precisamente a raíz de un movimento, Step it Up, que recorrió el

país para concienciar sobre el cambio climático al electorado durante las

presidenciales. Decidimos ir más allá, y poner en marcha una movilización

mundial para presionar en la recta final hacia Compenhague. Buscamos un

elemento unificador y lo encontramos en un número que simboliza la “línea de

seguridad” común a todo el planeta.

P: ¿350 es acaso el número fatídico?

R: Es más bien el número del compromiso y la esperanza,

el límite razonable admitido por la mayoría de los científicos. 350 partes por

millón de CO2 es la cifra que, según el climatólogo de la NASA James Hansen,

nos permitirá “preservar el planeta en un estado similar al que ha permitido la

civilización y al que se ha adaptado la vida en la Tierra”.

P: Pero andamos ya por encima de los 385...

R: Ese es precisamente el reto: reducir las emisiones

para quedarnos por debajo de la línea de seguridad. Si los políticos quieren

jugar al tenis con el clima, van a tener que hacerlo a partir de ahora con una

red y dentro de la línea de los 350 ppm. Es el único juego que podemos aceptar

los ciudadanos... Antes de la revolución industrial, la concentración de

dióxido de carbono en la atmósfera era de 280 ppm. Con la progresión actual,

avanzamos hacia los 465 a mediados de siglo. Los expertos aseguran que por

encima de los 450 tendremos efectos catastróficos.

P: ¿En qué consiste exactamente la campaña? ¿Qué ocurrirá el 24 de octubre?

R: El 24-O será el día de acción. Tendremos 350

escaladores desplegando una pancarta en los Himalayas, habrá 350 buceadores

haciendo lo propio bajo el agua en la gran barrera coralina del Pacífico. Habrá

un gran despliegue en la isla de Pascua y en otros lugares emblemáticos. En

España hay programadas también varias acciones, como las 350 paellas solares.

Si todo funciona bien, el mundo hablará con una voz unánime y el efecto será

tremendo. Puede que no ganemos la partida, porque nos estamos enfrentando a

fuerzas muy poderosas, pero el mundo sabrá al menos lo que está en juego.

P: Usted habló por primera vez del cambio climático en “El fin de la naturaleza”, hace veinte años ¿Cuánto hemos avanzado desde entonces?

R: Han sido veinte años de oportunidades perdidas. Si

hubiéramos empezado entonces, habríamos podido afrontar el reto de una manera

gradual.

P: En “Economía Profunda” usted aboga por la reinvención de la economía desde lo local ¿Qué ocurrirá después de la crsis?

R: La crisis más grande que hemos sufrido desde la Gran

Depresión no es sólo la última herencia de la era Bush, sino el último estertor

de un modelo que tenemos que abandonar. Los tiempos del crecimiento económico

ilimitado quedaron atrás. Tenemos que ir más allá del crecimiento y construir

un modelo que funcione para todos sin comprometer el futuro del planeta.

Carlos Fresneda, enviado especial (Burlington/Vermont)

Publicado en Natura nº40 de El Mundo, 13.10.2009

|

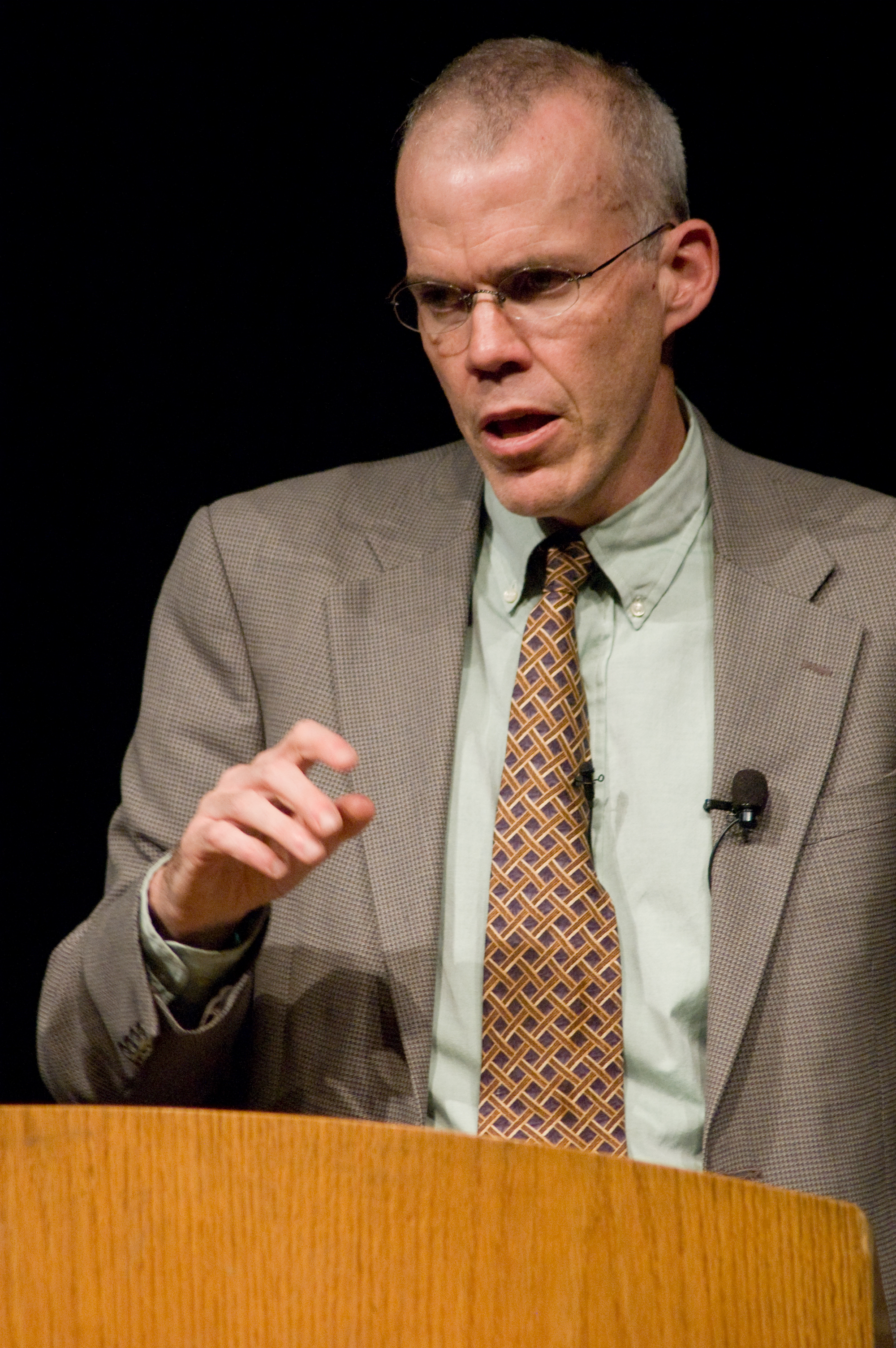

Entrevista a Bill McKibben

Bill McKibben (1960) es un ecologista

estadounidense, fundador de 350.org, el primer movimiento social contra el

cambio climático de escala planetaria que ha organizado más de veinte mil

concentraciones en todo el mundo, encabezando la resistencia al oleoducto

Keystone XL en Estados Unidos (EEUU); además ha puesto en marcha un movimiento

de rápido crecimiento por la desinversión en combustibles fósiles. McKibben es

autor de numerosos libros, entre los cuales figura El fin de la

naturaleza (1990), traducido a 24 idiomas. Es considerado uno de los

libros pioneros en la lucha contra el cambio climático.

José Bellver

FUHEM Ecosocial

José Bellver

FUHEM Ecosocial

José Bellver: Recientemente hemos

conocido la decisión del gobierno de Obama de paralizar la construcción del

oleoducto Keystone XL que iba a servir de suministro de hidrocarburos a EEUU

desde Canadá, más concretamente del petróleo extraído de las arenas bituminosas

de Alberta. ¿Qué es lo que ha motivado, en tu opinión, dicha paralización?

Bill McKibben: Sin duda alguna, esta decisión se ha debido a la fuerte movilización social a gran escala que se ha producido en torno al proyecto Keystone. De hecho, esta última ha llegado a convertirse en la mayor campaña ambiental en muchos años en los EEUU. Y no sólo ha servido para detener la construcción del oleoducto Keystone, sino que además ha dado luz a muchas más campañas de este tipo en todo el continente.

J.B.: ¿Crees que podría estar cambiando, o que tiene visos de cambiar, la política energética de Estados Unidos hacia un modelo energético renovable?

B.M.: Tendrá que cambiar y de hecho, cambiará, pero la pregunta es si será capaz de cambiar lo suficientemente rápido como para que sea relevante o funcional en términos climáticos. De aquí a cincuenta años estaremos utilizando predominantemente el sol y el viento como fuentes energéticas, pero si tenemos que esperar cincuenta años para ello, será demasiado tarde. Así que el trabajo consiste en que vayamos cogiendo ritmo.

J.B.: En diciembre de 2015 tendrá lugar en París la 21ª Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Después de los fracasos de anteriores ediciones, se hace cada vez más urgente que se alcancen acuerdos, pero no está aún muy claro si se logrará y si lo que se acuerde será suficiente. ¿Cuál es tu valoración al respecto? ¿Qué crees que saldrá de esta conferencia?

B.M.: Yo pienso en ello como el marcador del partido, no como el partido en sí. Es decir que a partir de ahí podremos saber cuánto progreso hemos hecho. Pienso que probablemente se llegará a algún tipo de acuerdo, pero que, como mucho, este indicará el camino para un incremento de la temperatura mundial de 3,5ºC en vez de 5ºC. En otras palabras, seguiremos estando lejos de donde necesitamos estar, y ello será una muestra del arduo trabajo que aún nos queda por hacer.

J.B.: Has señalado en diversas ocasiones que las compañías petroleras solo reaccionarán cuando exista un precio para las emisiones de carbono. Esto hoy en día ya existe en países, ciudades, estados y regiones que usan mecanismos como el comercio de derechos de emisión. Sin embargo, por el momento los resultados parecen más bien escasos, con unos precios del carbono irrisorios y por tanto con un impacto muy reducido. ¿Por qué no funcionan estos mecanismos? ¿No son más efectivos los impuestos sobre el carbono o la imposición de límites absolutos (por ejemplo, en forma de cuotas) establecidos políticamente?

B.M.: Creo que en algunos lugares como en la Columbia Británica (Canadá) no están funcionando mal, pero en mi opinión, el problema es que se ha esperado demasiado tiempo para adoptar mecanismos, y se necesitan precios más altos que aquellos que los gobiernos quieren implementar. Porque hasta ahora se ha actuado con mucho retraso y haciendo lo mínimo posible. De todas formas, cualquiera que piense que los mercados por sí solos van a resolver el problema, llegados a este punto, se equivoca estrepitosamente.

J.B.: Una buena parte de las soluciones que se plantean en los foros e instituciones internacionales ante la crisis climática tienen que ver con la búsqueda de soluciones tecnológicas, tanto para paliar sus efectos como para contener algunas de sus causas a través de mayores logros en la ecoeficiencia de nuestros modelos de producción y consumo. Pero en muchas ocasiones no está tan claro si realmente se reducen las emisiones totales o se generan otros problemas. ¿Hasta qué punto la tecnología será suficiente “para salvarnos”, como se nos plantea con algunas propuestas como las de la geoingeniería?

B.M.: Bueno, yo creo que las principales soluciones tecnológicas son los paneles solares y las turbinas eólicas, en combinación con una mayor eficiencia energética. Y creo que esto sí funciona a la hora de reducir las emisiones en los lugares donde son aplicadas. No obstante, está claro que la tecnología por sí sola no nos va a rescatar. Es por ello que también necesitamos cambios en muchos otros aspectos, como por ejemplo la forma que tenemos de desplazarnos, donde debería de predominar mucho más el transporte público, de manera que nuestras vidas estén igualmente menos privatizadas. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que si no cambiamos rápidamente, entonces es cuando verdaderamente seremos aún más presas de malas ideas como la geoingeniería.

J.B.: Además en las negociaciones internacionales se habla siempre del objetivo de los 2ºC como el incremento de la temperatura media global que no deberíamos de superar si queremos evitar consecuencias catastróficas. Sin embargo, es creciente el número de voces, entre ellas las del famoso meteorólogo estadounidense James Hansen, que se suman a la advertencia de que esta temperatura debería de limitarse a los 1,5ºC. Naomi Klein señalaba en su último libro que solo para alcanzar la cifra de los 2ºC las emisiones tendrían que estar reduciéndose en las economías más ricas a unas tasas de entre el 7% y el 10% al año. ¿Cómo puede realizarse dicho objetivo sin un razonable grado de planificación del tipo de una “economía de guerra”, utilizando las mismas palabras utilizadas por Lester Brown?

B.M.: Creo que está claro que incluso el incremento de 1ºC que ya hemos alcanzado es demasiado elevado. Lo que quiero decir con esto es que ya estamos derritiendo la mayor parte del hielo marino del Ártico en verano. Nuestro objetivo debe ser conseguir que volvamos a estar por debajo de las 350 ppm (partes por millón de CO2 en la atmósfera), y se necesitará una movilización real para hacerlo. Y efectivamente, el período del inicio de la Segunda Guerra Mundial es un buen precedente.

J.B.: ¿Dónde está realmente el núcleo duro del problema climático? Unos hablan de la irrefrenable sed de petróleo de nuestro modelo energético, otros de la pulsión por el crecimiento del capitalismo. ¿Cuál es tu interpretación?

B.M.: Yo lo que creo es que el poder político que tiene la industria de los combustibles fósiles es sencillamente tan grande que estas empresas han sido capaces de bloquear cualquier cambio basado en el sentido común. Su poder se deriva del dinero, por lo que debemos construir un movimiento de personas con el poder suficiente como para enfrentar el poder del dinero.

J.B.: Volviendo a la cuestión del movimiento ecologista y la lucha contra el cambio climático: ¿hasta qué punto consideras que las COP son el frente de lucha en comparación con las luchas anti-extractivistas y la creación de alternativas?

B.M.: Las luchas climáticas están crecientemente lideradas por personas de las comunidades que están en la primera línea de los problemas. Muchas de estas comunidades son pueblos indígenas que están íntimamente ligados a su vez a las luchas anti-extractivas, y en la creación de nuevas alternativas a escala local. En mi opinión, las luchas en todos estos frentes son útiles y ello es la muestra de las muchas cosas que se hacen desde los movimientos sociales.

J.B.: ¿Cómo valoras la articulación de los movimientos sociales en EEUU y a nivel global en torno al calentamiento global?

B.M.: Creo que se está produciendo una expansión de los movimientos de resistencia frente a los combustibles fósiles. Estos movimientos pueden unirse cuando resulta apropiado y es necesario, pero la confrontación contra esta industria surge por lo general cerca de casa. A su vez, esto coincide también con la creciente expansión territorial de la industria de los combustibles.

J.B.: ¿Qué grado de impacto logran en el público los movimientos sociales en torno al cambio climático? ¿Cómo valoras el nivel de presión ciudadana actual respecto a este asunto?

B.M.: Claramente, necesitamos que el impacto de esta lucha sea mayor, al igual que la presión ciudadana.

Bill McKibben: Sin duda alguna, esta decisión se ha debido a la fuerte movilización social a gran escala que se ha producido en torno al proyecto Keystone. De hecho, esta última ha llegado a convertirse en la mayor campaña ambiental en muchos años en los EEUU. Y no sólo ha servido para detener la construcción del oleoducto Keystone, sino que además ha dado luz a muchas más campañas de este tipo en todo el continente.

J.B.: ¿Crees que podría estar cambiando, o que tiene visos de cambiar, la política energética de Estados Unidos hacia un modelo energético renovable?

B.M.: Tendrá que cambiar y de hecho, cambiará, pero la pregunta es si será capaz de cambiar lo suficientemente rápido como para que sea relevante o funcional en términos climáticos. De aquí a cincuenta años estaremos utilizando predominantemente el sol y el viento como fuentes energéticas, pero si tenemos que esperar cincuenta años para ello, será demasiado tarde. Así que el trabajo consiste en que vayamos cogiendo ritmo.

J.B.: En diciembre de 2015 tendrá lugar en París la 21ª Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Después de los fracasos de anteriores ediciones, se hace cada vez más urgente que se alcancen acuerdos, pero no está aún muy claro si se logrará y si lo que se acuerde será suficiente. ¿Cuál es tu valoración al respecto? ¿Qué crees que saldrá de esta conferencia?

B.M.: Yo pienso en ello como el marcador del partido, no como el partido en sí. Es decir que a partir de ahí podremos saber cuánto progreso hemos hecho. Pienso que probablemente se llegará a algún tipo de acuerdo, pero que, como mucho, este indicará el camino para un incremento de la temperatura mundial de 3,5ºC en vez de 5ºC. En otras palabras, seguiremos estando lejos de donde necesitamos estar, y ello será una muestra del arduo trabajo que aún nos queda por hacer.

J.B.: Has señalado en diversas ocasiones que las compañías petroleras solo reaccionarán cuando exista un precio para las emisiones de carbono. Esto hoy en día ya existe en países, ciudades, estados y regiones que usan mecanismos como el comercio de derechos de emisión. Sin embargo, por el momento los resultados parecen más bien escasos, con unos precios del carbono irrisorios y por tanto con un impacto muy reducido. ¿Por qué no funcionan estos mecanismos? ¿No son más efectivos los impuestos sobre el carbono o la imposición de límites absolutos (por ejemplo, en forma de cuotas) establecidos políticamente?

B.M.: Creo que en algunos lugares como en la Columbia Británica (Canadá) no están funcionando mal, pero en mi opinión, el problema es que se ha esperado demasiado tiempo para adoptar mecanismos, y se necesitan precios más altos que aquellos que los gobiernos quieren implementar. Porque hasta ahora se ha actuado con mucho retraso y haciendo lo mínimo posible. De todas formas, cualquiera que piense que los mercados por sí solos van a resolver el problema, llegados a este punto, se equivoca estrepitosamente.

J.B.: Una buena parte de las soluciones que se plantean en los foros e instituciones internacionales ante la crisis climática tienen que ver con la búsqueda de soluciones tecnológicas, tanto para paliar sus efectos como para contener algunas de sus causas a través de mayores logros en la ecoeficiencia de nuestros modelos de producción y consumo. Pero en muchas ocasiones no está tan claro si realmente se reducen las emisiones totales o se generan otros problemas. ¿Hasta qué punto la tecnología será suficiente “para salvarnos”, como se nos plantea con algunas propuestas como las de la geoingeniería?

B.M.: Bueno, yo creo que las principales soluciones tecnológicas son los paneles solares y las turbinas eólicas, en combinación con una mayor eficiencia energética. Y creo que esto sí funciona a la hora de reducir las emisiones en los lugares donde son aplicadas. No obstante, está claro que la tecnología por sí sola no nos va a rescatar. Es por ello que también necesitamos cambios en muchos otros aspectos, como por ejemplo la forma que tenemos de desplazarnos, donde debería de predominar mucho más el transporte público, de manera que nuestras vidas estén igualmente menos privatizadas. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que si no cambiamos rápidamente, entonces es cuando verdaderamente seremos aún más presas de malas ideas como la geoingeniería.

J.B.: Además en las negociaciones internacionales se habla siempre del objetivo de los 2ºC como el incremento de la temperatura media global que no deberíamos de superar si queremos evitar consecuencias catastróficas. Sin embargo, es creciente el número de voces, entre ellas las del famoso meteorólogo estadounidense James Hansen, que se suman a la advertencia de que esta temperatura debería de limitarse a los 1,5ºC. Naomi Klein señalaba en su último libro que solo para alcanzar la cifra de los 2ºC las emisiones tendrían que estar reduciéndose en las economías más ricas a unas tasas de entre el 7% y el 10% al año. ¿Cómo puede realizarse dicho objetivo sin un razonable grado de planificación del tipo de una “economía de guerra”, utilizando las mismas palabras utilizadas por Lester Brown?

B.M.: Creo que está claro que incluso el incremento de 1ºC que ya hemos alcanzado es demasiado elevado. Lo que quiero decir con esto es que ya estamos derritiendo la mayor parte del hielo marino del Ártico en verano. Nuestro objetivo debe ser conseguir que volvamos a estar por debajo de las 350 ppm (partes por millón de CO2 en la atmósfera), y se necesitará una movilización real para hacerlo. Y efectivamente, el período del inicio de la Segunda Guerra Mundial es un buen precedente.

J.B.: ¿Dónde está realmente el núcleo duro del problema climático? Unos hablan de la irrefrenable sed de petróleo de nuestro modelo energético, otros de la pulsión por el crecimiento del capitalismo. ¿Cuál es tu interpretación?

B.M.: Yo lo que creo es que el poder político que tiene la industria de los combustibles fósiles es sencillamente tan grande que estas empresas han sido capaces de bloquear cualquier cambio basado en el sentido común. Su poder se deriva del dinero, por lo que debemos construir un movimiento de personas con el poder suficiente como para enfrentar el poder del dinero.

J.B.: Volviendo a la cuestión del movimiento ecologista y la lucha contra el cambio climático: ¿hasta qué punto consideras que las COP son el frente de lucha en comparación con las luchas anti-extractivistas y la creación de alternativas?

B.M.: Las luchas climáticas están crecientemente lideradas por personas de las comunidades que están en la primera línea de los problemas. Muchas de estas comunidades son pueblos indígenas que están íntimamente ligados a su vez a las luchas anti-extractivas, y en la creación de nuevas alternativas a escala local. En mi opinión, las luchas en todos estos frentes son útiles y ello es la muestra de las muchas cosas que se hacen desde los movimientos sociales.

J.B.: ¿Cómo valoras la articulación de los movimientos sociales en EEUU y a nivel global en torno al calentamiento global?

B.M.: Creo que se está produciendo una expansión de los movimientos de resistencia frente a los combustibles fósiles. Estos movimientos pueden unirse cuando resulta apropiado y es necesario, pero la confrontación contra esta industria surge por lo general cerca de casa. A su vez, esto coincide también con la creciente expansión territorial de la industria de los combustibles.

J.B.: ¿Qué grado de impacto logran en el público los movimientos sociales en torno al cambio climático? ¿Cómo valoras el nivel de presión ciudadana actual respecto a este asunto?

B.M.: Claramente, necesitamos que el impacto de esta lucha sea mayor, al igual que la presión ciudadana.

Enviado por admin1 o Mar, 07/11/2006 - 08:36

Bill McKibben: ¿Estamos cerca de una catástrofe?

James

Lovelock está entre los científicos más interesantes y productivos del mundo.

Su invención de un artefacto para capturar electrones que era capaz de detectar

pequeñísimas cantidades de productos químicos permitió a los científicos

entender los peligros del DDT en las cáscaras de los huevos de los pájaros y

descubrir las formas en que los clorofluorocarbonos (CFCs) estaban destruyendo

la capa de ozono. Aunque se le conoce mejor, no por el artefacto que inventó,

sino por una metáfora: la idea de que la tierra puede ser considerada como un

organismo (al que dio el nombre de la diosa griega de la tierra, Gaia) que

lucha por mantenerse estable.

De

hecho, la llamada hipótesis de Gaia en un principio no fue tan clara,

"durante los 10 primeros años después de que naciera ese concepto casi

nadie, yo incluido, parecía saber lo que es Gaia,", ha escrito. Pero la

hipótesis se ha convertido en teoría, todavía no completamente aceptada por

otros científicos pero tampoco desdeñada. Mantiene que la tierra es "un

sistema autorregulado compuesto por la totalidad de los organismos, estando las

rocas de la superficie, los océanos y la atmósfera fuertemente interconectados

en forma de un sistema en evolución" y luchando por "regular las

condiciones de la superficie para que siempre sean lo más favorables posible

para la vida contemporánea".

Dejando

de lado las cuestiones de conciencia y voluntad planetarias (tan queridas por

la primera ola de acólitos de la Nueva Era de Gaia), la teoría puede ayudar a

entender cómo la tierra se las ha arreglado para permanecer habitable durante

billones de años, incluso cuando el sol, debido a su propia evolución estelar,

se ha calentado considerablemente. A través de una serie de procesos que

implican, entre otras cosas, edades de hielo, algas oceánicas y erosión de

rocas, la tierra se las ha arreglado para mantener en la atmósfera la cantidad

de dióxido de carbono captador de calor, y con ello la temperatura, a unos

niveles relativamente estables.

Esta

homeostasis se está viendo afectada actualmente por nuestro corto atracón de

combustibles fósiles, que ha despedido grandes cantidades de dióxido de carbono

a la atmósfera. De hecho, Lovelock predice, de un modo más pesimista que

cualquier otro observador competente del que yo tenga conocimiento, que ya

hemos llevado al planeta a un punto sin retorno y que pronto veremos aumentos

de temperatura extraordinariamente rápidos, mucho mayores de los que se predicen

en la mayoría de modelos informáticos que se usan actualmente, que ya de por sí

son bastante graves.. Sostiene Lovelock que al estar ya la tierra luchando para

mantenerse fresca, nuestro incremento de calor extra es particularmente

peligroso, y predice que pronto veremos la confluencia de varios fenómenos: la

muerte de los bosques tropicales como resultado de temperaturas más altas y los

altos índices de evaporación que ello provoca; súbitos cambios en el

"albedo" o reflectividad de la tierra,, al reemplazar el hielo blanco

que refleja la luz del sol al espacio por las oscuras aguas absorbentes, azules

y verdes, del mar o el verde oscuro de los bosques boreales; y la emisión de

grandes cantidades de metano, un gas que produce el efecto invernadero, atrapado

en los cristales de hielo en el norte helado o bajo el mar.

Lovelock

estima que algunos o todos estos procesos serían suficientes para llevar a la

tierra en el curso de unas pocas décadas a un estado catastróficamente más

caliente, quizá ocho grados centígrados más caluroso en regiones como la

nuestra, y ese calor, a su vez, hará casi imposible la vida tal y como la

conocemos en muchos lugares. De hecho, en la sección de fotografías de su libro

hay una fotografía de un desierto rojo con la leyenda "Marte ahora, y lo

que la tierra parecerá finalmente". Los seres humanos, una especie

resistente, no perecerán enteramente, dice. En entrevistas durante la promoción

de su libro, Lovelock predijo que unos 200 millones de personas, o más o menos

una treintava parte de la población actual del mundo, sobrevivirá si líderes

competentes establecen un nuevo hogar para nosotros cerca del Ártico actual.

Puede que haya otros puntos habitables, como las Islas Británicas, aunque dice

que un aumento del nivel del mar las convertirá en un archipiélago. En

cualquier caso, predice que "miles de millones" perecerán.

Lovelock,

de 80 años, reconoce que ésta es una predicción más pesimista que las de

aquellos científicos que están dedicados más activamente a la climatología

convencional; es, en cierto sentido, un sentimiento visceral. Éste se debe

abordar escépticamente, ya que Lovelock (como él siempre ha admitido

sinceramente) ya ha estado equivocado antes en sus reacciones inmediatas.

Aunque inventó la máquina que nos ayudó a entender los peligros de los CFCs,

también rechazó despreocupadamente esos peligros, sosteniendo que no podían

causar suficiente daño a la materia. Los químicos americanos Sherry Rowland y

Mario Molina ignoraron sus afirmaciones y realizaron un trabajo revolucionario

sobre el agotamiento de la capa de ozono que les proporcionó un premio Nobel.

(Y ganaron para el planeta un acuerdo internacional para la reducción de CFCs

que dio a la tierra la oportunidad de reparar el agujero de la capa de ozono

antes de que fuese tan grande como para destruir la mayor parte de la vida,

debido a un exceso de radiación ultravioleta.) Lovelock tampoco ha conseguido

identificar ningún mecanismo causal claro para su hipótesis de un calentamiento

brusco, explicando que difiere de las predicciones más convencionales

mayormente porque piensa que han subestimado tanto la extensión de los ciclos

autorreforzados que están causando un aumento de la temperatura como la

vulnerabilidad del planeta, al que ve gravemente estresado y cercano a perder

su equilibrio. También debe decirse que partes de su libro son un poco

extrañas; existen digresiones en, por ejemplo, la seguridad de los nitratos en

la comida que no sirven mucho para este propósito y nos hace preguntarnos sobre

el rigor del proyecto.

Dicho

esto, hay muy pocas personas en la tierra, quizá ninguna otra, con la misma

clase de sentimiento intuitivo sobre cómo ésta se comporta en conjunto. Los

destellos de perspicacia sobre Gaia iluminan muchas de las interconexiones

entre sistemas que otros científicos lentamente han estado intentando

identificar. Además, durante los pasados veinte años, el período en el cual

apareció la ciencia del efecto invernadero, la mayoría de los efectos del calor

en el mundo físico han sido, de hecho, más graves de lo que originalmente se

predijo. Al lector habitual de Science o Nature se le sirve una ración casi

semanal de datos apocalípticos, mostrando, virtualmente todos ellos, resultados

en el rango más alto de las predicciones de los modelos climáticos, o incluso

más allá. Comparado con los modelos originales de hace unos años, el hielo se

está deshelando más rápidamente, el suelo boscoso está emitiendo más carbono al

calentarse; las tormentas están aumentando mucho más rápidamente tanto en

número como en fuerza. Mientras escribo estas palabras, me llegan noticias

desde la parte inferior de mi pantalla sobre un nuevo estudio que muestra que

el metano se filtra a través del permafrost siberiano a un ritmo cinco veces

mayor que lo predicho originalmente, lo que son noticias muy malas dado que el

metano es un gas de efecto invernadero más potente que el CO2.

En

este cambiante puzzle científico, el Panel Intergubernamental para el Cambio

Climático (IPCC del inglés Intergovernmental Panel on Climate Change), que ha estado

guiando al mundo durante una década, corre el riesgo de quedarse atrás debido a

los nuevos datos. Se supone que el Panel debe emitir un informe nuevo el año

que viene, resumiendo los descubrimientos hechos por los científicos del clima

desde su último informe. Pero es muy poco probable que sus procedimientos un

tanto inmanejables le permitan incorporar adecuadamente temores como los de

Lovelock, o incluso contemplar completamente las predicciones más aceptadas

habitualmente, emitidas durante los últimos doce meses por James Hansen de la

NASA, el climatólogo más importante del planeta.

Hansen

no es tan pesimista como Lovelock. Aunque recientemente ha afirmado que la

Tierra está muy cerca de estar más caliente de lo que ha estado en el último

millón de años, dijo que todavía tenemos hasta el 2015 para invertir las

emisiones de carbono a la atmósfera antes de que crucemos el límite y creemos

un "planeta diferente". Cuando Hansen dio este aviso el pasado

diciembre teníamos diez años para cambiar el curso, pero pronto tendremos nueve

años, y dado que no ha ocurrido nada en este tiempo que sugiera que nos estamos

preparando para un esfuerzo general en reducir la emisión de gases de efecto

invernadero, la diferencia entre Hansen y Lovelock puede ser sólo académica.

(De alguna manera, es pequeño el consuelo de estar apoyando al que dice que

tenemos una década.)

Lo que

es sorprendente es que incluso la buena y terrorífica película de Al Gore Una

verdad inconveniente se queda atrás de los últimos descubrimientos científicos

sobre este tema, la ciencia se mueve rápido. Es verdad que el mundo está

empezando a despertar lentamente a la idea de que el calentamiento global puede

ser un problema real, y los legisladores (no los norteamericanos) están

comenzando a tenerlo en cuenta. Pero muy pocos entienden con verdadera

profundidad que se está formando una ola lo suficientemente grande como para

romper la civilización y que la única cuestión real es si podemos hacer algo

para debilitar esa fuerza.

Son

las soluciones para mitigar los efectos del efecto invernadero a lo que vuelve

Lovelock finalmente, lo que es extraño, ya que en otros momentos insiste en que

es muy tarde para hacer algo. Sus prescripciones son provocativas y utilizan un

lenguaje fuerte, piensa que la energía renovable y que el ahorro de energía

vendrán demasiado despacio para evitar el daño, y que nuestra mejor opción, de

hecho la única, es un programa para construir reactores nucleares. "No

podemos apagar el interruptor de nuestra civilización de intensivo gasto

energético y propulsada por combustibles fósiles sin estrellarnos",

escribe. "Necesitamos el aterrizaje suave de un descenso controlado

mediante energía". Dicha energía no puede venir del viento o de la energía

solar con tiempo suficiente:

"Incluso

ahora, cuando las campanas han empezado a sonar avisando de nuestro final,

todavía hablamos de desarrollo sostenible y energía renovable como si estas

débiles ofrendas fueran a ser aceptadas por Gaia como un sacrificio apropiado y

asequible." En cambio, "se debería empezar a construir inmediatamente

nuevas instalaciones nucleares."

Con su

retórica extravagante, Lovelock nos hace un favor: es verdad que deberíamos,

por lo menos, estar tan asustados ante una nueva planta de carbón como ante una

nueva planta nuclear. La última acarrea ciertos riesgos obvios (que, según

Lovelock argumenta convincentemente, amenazan nuestra imaginación más de lo que

deberían), mientras que las plantas de carbón vienen con la garantía absoluta

de que sus emisiones trastornarán los sistemas físicos del planeta. Toda fuente

de energía no basada en el carbón debería ser examinada cuidadosamente para ver

qué papel puede jugar a la hora de evitar un futuro desastroso. Pero Lovelock

también socava sus propios argumentos con lo que llegan a ser súplicas

especiales. Es un enemigo de la energía eólica obtenida mediante turbinas,

porque como él dice, no quiere ver el paisaje de Devon sembrado de molinos de

viento, colocándole en el mismo lugar que los residentes vacacionales del Cabo

Cod contrarios a los parques eólicos cercanos a Nantucket Sound, o a los

habitantes de Vermont reacios a ver algunas de sus cadenas de colinas

salpicadas con turbinas eólicas. "Quizá seamos NIMBYs", escribe,

refiriéndose a la abreviación de la frase "No en mi jardín" ( Not

In My Back Yard)

"pero

vemos a esos políticos urbanos (empujando la energía eólica) como algunos

médicos insensatos que han olvidado su Juramento Hipocrático y están tratando

de mantener con vida a una civilización moribunda con quimioterapia inútil e

inapropiada cuando no hay esperanza de cura y el tratamiento hace que los

últimos días sean insoportables"

Esta

es una aversión comprensible, pero necesita descansar, como admite Lovelock, en

algo más que en el tema estético, y en este caso, los fundamentos son

inexistentes. Cita a un par de daneses desilusionados por el hecho de que la

energía eólica no ha sido la panacea en Dinamarca, y dice que Gran Bretaña

necesitaría 54.000 turbinas eólicas para cubrir sus necesidades, como si este

elevado número pusiese fin al debate. (La falta de notas adecuadas en su libro

hace las comprobaciones muy laboriosas). Pero, de hecho, los alemanes están

instalando 2.000 turbinas eólicas al año, y se están acercando a un total de

20.000. Algunos ponen objeciones al verlas diseminadas por el paisaje, y otros

están encantados. En cualquier caso, cualquiera que sea la opinión sobre la

energía eólica, no está claro que un programa de choque para construir

reactores nucleares tenga algún sentido. La mayor parte de los modelos

económicos que he visto indica que si cogemos el dinero necesario para

construir un reactor y lo invertimos en un proyecto agresivo de conservación de

energía (uno que facilite subsidios a empresas para que modifiquen sus fabricas

y reduzcan su uso energético, por ejemplo), la recompensa en recortar el uso de

carbón sería mucho mayor. Esto tampoco pone fin al debate; obviamente

necesitaremos nuevas fuentes de energía, y el ejemplo del éxito francés con la

energía nuclear (genera tres cuartas partes de su electricidad) significa que

tiene que incluirse en la mezcla de posibilidades, como Jim Hansen

recientemente sostenía en estas páginas. Pero el argumento de Lovelock contra

la energía eólica es verdaderamente muy poco convincente.

Los

datos del banquero de inversiones Travis Bradford están mucho mejor

investigados y son mucho más útiles. MIT Press acaba de editar su primer libro, Solar

Revolution, que expone ampliamente y con gran detalle que pronto nos

dirigiremos hacia los paneles solares para obtener nuestra energía, en parte

por razones medioambientales pero en mayor medida porque pronto será una forma

de producir energía tan barata, y más fácil de utilizar, que cualquier otra

fuente. Esta es una alegación bastante sorprendente, pues la creencia general entre

los expertos en medio ambiente es que la energía solar está detrás de la

energía eólica por lo menos en una década o más antes de que sea una fuente de

electricidad rentable, pero expone el caso de una forma convincente.

Durante

la última década (como ha descrito con anterioridad Janet Sawing de Worldwatch

Institute), Japón ha subvencionado a propietarios de casas la compra de paneles

solares para los tejados. Las autoridades japonesas comenzaron a hacerlo en

parte porque querían cumplir las promesas hechas en su propio suelo en la

conferencia de Kyoto sobre el calentamiento global, pero también, sugiere

Bradford, porque intuyeron que la industria podía crecer si se estimulaba con

una inversión inicial. En pocos años las subvenciones obtuvieron el objetivo

deseado, el volumen de demanda hizo mucho más eficiente tanto la fabricación

como la instalación, haciendo bajar los precios. Hoy, las subvenciones del

gobierno casi han terminado, pero la demanda continúa aumentando, ya que los

paneles permiten ahora a los propietarios de casas producir su propia

electricidad por el mismo precio al que lo cobran las grandes compañías

nacionales.

De

alguna manera el caso de Japón es especial, con pocas fuentes de energía

nacionales, el precio de la electricidad es uno de los más caros del mundo,

haciendo que los paneles solares sean más competitivos. Por otra parte, Japón

no tiene mucha luz solar. En cualquier caso, dice Bradford, la demanda de

energía solar por parte de los japoneses (y ahora en Alemania también cuentan

con un programa igual de amplio) sería suficiente para hacer bajar

paulatinamente el coste de producción de paneles solares. Incluso sin la

necesidad de que existan grandes avances tecnológicos, que según dice, están

muy cerca, los paneles actuales se pueden fabricar cada vez más baratos.

Predice que la industria crecerá entre un 20 y un 30% anualmente durante los

próximos cuarenta años, de una manera semejante a lo que sucedió con la última

revolución de la silicona, el chip del ordenador. Tampoco debe sorprender quién

poseerá esa industria, casi todas las plantas de paneles solares están ahora en

Japón y en Alemania.

Ya se

pueden ver señales de cambio. Cuando estuve en el Tibet este verano me encontré

repetidamente con tiendas de piel de yak de los pastores nómadas que vivían en

algunos de los valles más remotos (y sublimes) del mundo. Dependen de los

excrementos de yak, que queman para cocinar su comida y calentar sus tiendas,

pero a menudo también de pequeños paneles solares que cuelgan a un lado de la tienda

y que utilizan para encender una bombilla o quizá la radio. Cada pequeño pueblo

tenía una tienda donde vendían paneles solares a un precio más o menos

equivalente al de una oveja. La energía solar, obviamente, tiene sentido en

lugares como esos, donde probablemente nunca va a haber un cable eléctrico.

Pero también cada vez tiene más sentido en urbanizaciones, donde las nuevas

tecnologías como las tejas solares reducen el coste de equipar una casa para el

uso de energía solar; en cualquier caso, el coste de dichas tejas sería una

pequeña parte de las hipotecas subvencionadas por el gobierno.

Estos

sistemas están normalmente conectados a la red existente, cuando brilla el sol

mi tejado de Vermont funciona como una pequeña planta energética, enviando

energía a la red. Por la noche, compro electricidad como todo el mundo; en los

meses soleados del año, la electricidad que usa mi casa y la que produce son

más o menos lo mismo. Todo esto tendría sentido desde el punto de vista

económico, por supuesto, si el destructivo coste medioambiental de quemar,

carbón barato, por ejemplo, se reflejase en el precio de la electricidad

resultante. Esto, casi seguro que sucederá cuando George Bush deje el gobierno.

Todos los posibles candidatos presidenciales de ambos partidos se han

comprometido a imponer límites en el uso de carbón. Ya es una norma en el resto

del mundo desarrollado. Pero el testimonio de Lovelock, Hansen y el resto de

los científicos deja muy claro que sería una inversión muy sensata, de hecho,

la inversión más sensata posible, gastar grandes cantidades de dinero público

para acelerar la transición a la energía solar. ¿De donde tendría que venir? Un

candidato obvio es el presupuesto del Pentágono, ahora dedicado a defendernos

de peligros considerablemente menos amenazadores que el cambio climático.

Pero

incluso la adopción general de la energía solar no terminaría con la amenaza

del calentamiento global. La transición económica que requiere nuestro problema

es mucho mayor y mucho más difícil que todo eso. Algunos científicos han

estimado que se necesitaría una reducción inmediata de un 70% en el uso de

combustibles fósiles, simplemente para estabilizar el cambio climático a su

actual nivel de deshielo. Y esa reducción se hace mucho más difícil por el

hecho de que se necesita justo cuando China y la India han comenzado a quemar

grandes cantidades de combustibles fósiles al crecer sus economías. Por

supuesto, no como los norteamericanos, cada uno de nosotros usa unas 8 veces

más energía que un ciudadano chino, pero, sin embargo, las cantidades son

relativamente grandes.

Kelly

Sims Gallagher, una de las más inteligentes analistas de la política del clima,

ha dedicado los últimos años a entender la transición energética china. Ahora

que es Directora del Proyecto de Innovación de Tecnología Energética de la

Kennedy School de Harvard acaba de publicar un fascinante informe sobre el auge

de la industria automovilística china. Su investigación deja claro que ni la

industria americana ni el gobierno americano hicieron mucho para evitar la

adicción de los chinos a la tecnología "devoradora de petróleo"; de

hecho, Detroit (y los europeos y japoneses en una menor medida) estaban

contentos de usar diseños y procesos de décadas de antigüedad. "Aunque

existían alternativas más limpias en EE.UU, se transfirieron a China

tecnologías del automóvil más contaminantes", escribe. Un resultado es el

smog que ahoga las ciudades chinas, otro es la invisible pero creciente nube de

gases de efecto invernadero, que provienen de tubos de escape - aunque en mayor

medida de las fábricas alimentadas con carbón que están surgiendo por todo el

territorio chino. En retrospectiva, los historiadores posiblemente concluirán

que el mayor fracaso medioambiental del gobierno de Bush no será que no hizo

nada para reducir el uso de combustibles fósiles en América sino que no ayudó o

presionó a China para transformar su propia economía en un momento cuando dicha

intervención podía haber sido decisiva.

Es

precisamente esta cuestión, la de cómo podemos transformar radicalmente

nuestras vidas diarias, la que abordan los alegres propietarios de la página

web WordChanging en su nuevo libro con el mismo nombre. Esta

es una de las páginas web más profesionales e interesantes que puedes añadir a

tus marcadores de tu navegador; casi cada día describen una nueva tecnología o

técnica para ecologistas. Su libro, una compilación de su trabajo de los

últimos años, no es nada menos que The Whole Earth Catalog (El

Catalogo de la Tierra Entera), esa biblia hippie, utilizada por la generación

del iPod. Hay pequeños artículos sobre miles de atractivas ideas; comida lenta,

huertas urbanas, coches de hidrógeno, y plyboo (contra chapado hecho de bambú

de crecimiento rápido). Hay cientos de guías de "cómo hacerlo" (cómo

grabar tu propia tarjeta de circuitos, cómo acomodarse a tu nuevo coche híbrido

para maximizar el kilometraje, cómo organizar una "muchedumbre

inteligente" (una reunión de extraños en un lugar público).

WordChanging

te dice a quién tienes que enviar un mensaje de texto desde tu teléfono para

apoyar la reducción de la deuda internacional, y cómo construir un altavoz iPod

con una vieja lata de pastillas de menta. Es un compendio de todo lo que una

joven generación de ecologistas tiene que ofrecer: creatividad, destreza

digital, habilidad para establecer contactos, un optimismo sobre el futuro en

esta era de Internet, y una profunda preocupación no solo por asuntos

ecológicos sino también por temas de derechos humanos, pobreza y justicia

social. El pragmatismo del libro es estimulante: "Podemos hacer esto"

es el mensaje constante, y hay suficientes ejemplos para dejar pocas dudas de

que no nos falta una inteligencia clara mientras nos acercamos a un futuro

incierto. "En los próximos veinticinco años necesitamos hacer algo que

nunca hemos hecho. Necesitamos rediseñar conscientemente la completa base

material de nuestra civilización", escribe Alex Steffen en su introducción

como editor.

"Si

nos enfrentamos a una crisis planetaria sin precedentes, también nos

encontramos en un momento de innovación que no se puede comparar con nada

anterior...Vivimos en una era en la que el número de personas trabajando para

hacer un mundo mejor aumenta de forma explosiva."

Tiene

razón.

Si hay

algún fallo en el método de WordChanging, creo que puede ser la desconfianza

general en la idea de que el gobierno puede ayudar a hacer que sucedan cosas.

Hay un aire de Silicon Valley en la empresa de WordChanging --durante años ha

estado muy vinculada a la revista Wired, la biblia de los sabios

informáticos y una publicación casi tan paranoica sobre la interferencia y

regulación del gobierno como es el Wall Street Journal. Como los

emprendedores de Internet, desconfían tanto de las intenciones como de las

capacidades del gobierno, los burócratas tienden, después de todo, a provenir

de esa clase de personas que no son ni audaces ni lo suficientemente

inteligentes como para innovar. Tienen un cierto aire libertario: "Cuando

rediseñamos nuestras vidas personales lo hacemos de una manera que estamos

haciendo las cosas bien y pasándolo genial al mismo tiempo", escribe

Steffen, "actuamos como faros personales con la idea de que el verde puede

ser brillante, que cambiar el mundo puede cambiar la vida". Comprendo esta

línea de pensamiento, creo que vamos a necesitar tomar decisiones a un nivel

más local y más ágil en el futuro para construir comunidades fuertes que puedan

sobrevivir. Pero también se hace un poco difícil ser optimista cuando lees

páginas como éstas, que están llenas de buenas ideas pero tienen pocas

oportunidades de convertirse en realidad sin el apoyo del gobierno y de un

sistema de incentivos para la inversión.

Se

puede ver un primer plano de esta futilidad en el nuevo libro Desing

Like You Give a Damn (Diseña como si te importase) de la ONG

Arquitectura para la Humanidad, un libro hermoso en todos los sentidos. El

grupo comenzó financiando una competición de diseños de nuevos alojamientos

para refugiados, y la gama de alternativas en las que se pensó para tiendas de

campaña deja claro todo el talento que se está malgastando ahora diseñando

mansiones. Hay burbujas de cáñamo hinchables y casas de cartón y docenas de

otros diseños y prototipos para los más pobres del mundo y para los desastres

más grandes. Con el paso del tiempo el grupo también recopiló fotos y planos

para edificios atractivos en todo el mundo: Centros de salud que generan su propia

electricidad, escuelas lo suficientemente baratas para que las construya la

comunidad. Sin embargo, hay algo triste en todo este proyecto, la mayoría de

esos diseños nunca se han llevado a cabo porque los arquitectos carecían del

suficiente desparpajo o influencia para que las agencias humanitarias o los

gobiernos nacionales los adoptasen. Cuando hay algún desastre, las agencias

humanitarias todavía tiran de tiendas de campaña.

Hay

otra forma de decir lo que falta aquí. Casi cada idea que puede traernos un

futuro mejor sería mucho más fácil si el coste de los combustibles fósiles

fuese más alto, si hubiese alguna clase de impuesto en las emisiones de carbono

que haga que el precio del carbón, del petróleo y del gas reflejen su verdadero

coste medioambiental. (Gore, en un importante discurso en la Universidad de

Nueva York el mes pasado, propuso sustituir todos los impuestos en las nóminas

por un impuesto sobre el carbón). Si llegase ese día, y es al menos el día

previsto por intentos como el Protocolo de Kyoto, entonces todo, desde paneles

solares a turbinas eólicas o a reactores nucleares seguros (si se pueden

construir) se difundiría más fácilmente: la mano invisible estará libre de

hacer un trabajo más interesante que el que esta haciendo en este momento.

Quizá pueda realmente comenzar a funcionar con la rapidez necesaria para evitar

las pesadillas de Lovelock. Pero eso sólo sucederá si funcionarios locales,

nacionales e internacionales pueden unirse y hacerlo posible, lo que a su vez

requiere acción política.

La

reciente decisión de carácter electoralista del gobernador de California Arnold

Schwarzenegger de adoptar una extensa serie de medidas en relación con el

cambio climático muestra que dichas acciones políticas son posibles; al otro

lado del continente, una marcha del Día del Trabajo en Vermont ayudó a

convencer incluso a uno de los más conservadores candidatos del estado federal

a aprobar un ambicioso programa relacionado con el calentamiento global. La

reunión al final de la marcha congregó a mil personas, lo que posiblemente la

convierta en la mayor protesta relacionada con el calentamiento global de la

historia del país. Es un hecho patético, pero viene a mostrar la poca gente que

se necesita realmente para comenzar a trabajar hacia un cambio real.

La

tecnología que necesitamos más urgentemente es la tecnología de la comunidad,

saber cómo cooperar para conseguir cosas. Nuestro sentido de comunidad está en

un estado desolador, en parte porque la prosperidad que ha traído el

combustible fósil barato nos ha permitido ser extremadamente individualistas,

incluso súper-individualistas, de una forma, que sólo ahora comenzamos a

entender y que representa un verdadero trato fáustico. Los norteamericanos no

hemos necesitado a nuestros vecinos para nada importante, y de ahí que nuestro

sentido de la vecindad, de la solidaridad local, haya desaparecido. Nuestro

problema ahora es que no hay camino adelante, al menos si queremos evitar

seriamente las peores pesadillas ecológicas, que no implique trabajar juntos políticamente

para llevar a cabo cambios lo suficientemente drásticos y rápidos para que sean

significativos. Un impuesto al carbón sería una buena manera de empezar.

Bill

McKibben es un profesor universitario residente en Meddilebury College y el

autor de The End of Nature (El Final de la Naturaleza) y Deep Economy: The

Wealth of Communities and the Durable Future. (Economía Profunda: La Riqueza de

las Comunidades y un Futuro Duradero).

Libros

Revisados

The

Revenge of Gaia: Earth's Climate in Crisis and the Fate of Humanity (La

Venganza de Gaia: El Clima Mundial en Crisis y el Destino de la Humanidad) de

James Lovelock. Basic Books, 177 pp., $25.00

China

Shifts Gears: Automakers, Oil, Pollution, and Development (China Cambia de

Dirección: Fabricantes de Automóviles, Petróleo, Contaminación y Desarrollo) de

Kelly Sims Gallagher. MIT Press, 219 pp., $52.00; $21.00 (paper)

Solar

Revolution: The Economic Transformation of the Global Energy Industry

(Revolución Solar: La Transformación Económica de la Industria Mundial de

Energía) de Travis Bradford. MIT

Press, 238 pp., $24.95

WorldChanging: A User's Guide for the 21st Century

(WorldChanging: Un Manual para el siglo XXI) editado por Alex Steffen. Abrams,

596 pp., $37.50

Design

Like You Give a Damn: Architectural Responses to Humanitarian Crises (Diseña

Como Si Te Importase: Respuestas Arquitectónicas a una Crisis Humanitaria)

editado por Arquitectura para la Humanidad. Metropolis, 336 pp., $35.00 (paper)

[Nota

del Autor: Un pequeño articulo mío que describe la ciudad brasileña de Curitiba

y sus esfuerzos para integrar diseño y arquitectura en el desarrollo y

planificación de la ciudad esta anexo al final de Design Like You Give a Damn.]

[Este

artículo aparece en el número del 16 de noviembre, 2006 del the New York Review

of Books. Apareció primero online en Tomdispatch.com, un weblog del Nation

Institute, que ofrece un suministro continuo de Fuentes alternativas, noticias

y opiniones de Tom Engelhardt, durante largo tiempo redactor editorial y

cofundador de the American Empire Project y autor de The End of Victory

Culture, una historia del triunfalismo americano en la Guerra Fria, una novela,

The Last Days of Publishing, y en el otoño, Mission Unaccomplished (Nation

Books), la primer colección de entrevistas de Tomdispatch.]

Znet,

07/11/06

No hay comentarios.:

Publicar un comentario